معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي/ مدار: 10 يوليو/ تموز 2023

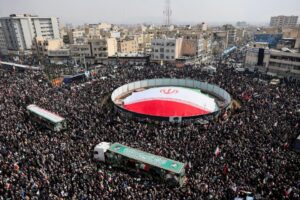

أصدر رئيس وزراء مالي المؤقت، العقيد عبد الله مايغا، في 21 نونبر/ تشرين الثاني 2022، بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه قرار الحكومة “حظر جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية (الفرنسية) العاملة في مالي” بشكل فوري. جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من قيام الحكومة الفرنسية بقطع المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) عن مالي، زاعمة أن حكومة مالي “متحالفة مع مرتزقة فاغنر الروس”، (في إشارة إلى الشركة العسكرية الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر). وفي مقابل ذلك وصف العقيد مايغا الادعاءات الفرنسية بأنها “ادعاءات وهمية” و”حيلة تهدف إلى خداع الرأي العام الوطني والدولي والتلاعب به بغرض زعزعة استقرار مالي وعزلها”.

ويعتبر هذا أحدث تعبير عن مزاجية جديدة أصبحت تسود أكثر فأكثر مناطق شمال إفريقيا، حيث كانت فرنسا تمارس الحكم الاستعماري. وأثارت المناقشات في هذه البلدان – من الجزائر إلى بوركينافاسو – تساؤلات حول التدخل العسكري الفرنسي الحالي في المنطقة (وهي دورة بدأت مع كوت ديفوار عام 2002)، بالإضافة إلى استمرار السيطرة الاقتصادية على 14 دولة غرب ووسط إفريقيا من خلال مجموعة من الآليات النقدية (بما في ذلك استخدام الفرنك كعملة لها، التي كانت تحت سيطرة الخزانة الفرنسية حتى دجنبر/ كانون الأول 2019).

وشهدت السنوات الأخيرة طرد كل من بوركينافاسو ومالي – كلاهما تحت حكم الجيش – القوات الفرنسية من أراضيها، في حين بذلت كل من الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) والدول الست في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC ) جهودا كبيرة لفك قيود اقتصادياتها بشكل تدريجي عن السيطرة الفرنسية. على سبيل المثال، عام 2019، توصلت UEMOA إلى صيغة مع فرنسا لإنهاء الاتفاق الذي يقوم على إجبار دول غرب إفريقيا على الاحتفاظ بنصف احتياطاتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية وإزاحة الممثل الفرنسي من مجلس إدارة الاتحاد الاقتصادي كجزء من خطط أوسع لاستبدال الفرنك بعملة إقليمية جديدة تسمى eco.

مازالت القوات المسلحة الفرنسية تتمتع بتواجد قوي في شمال إفريقيا في وقتنا الحالي، إذ انسحبت جزئيا فقط من منطقة الساحل، مع الحفاظ على روابط عسكرية ودبلوماسية وثيقة في دول مثل النيجر، وهو الأمر الذي تعاطى معه جان لوك ميلونشون، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (فرانس أنسوميز)، من خلال تعبيره العام الماضي عن أنه “لا يوجد يورانيوم في فرنسا، ونحن نستورده بشكل رئيسي من النيجر وكازاخستان”.

يضاء مصباح واحد من بين كل ثلاثة مصابيح كهربائية في فرنسا باستعمال يورانيوم من النيجر، ولهذا السبب توفر القوات الفرنسية حماية لمدينة أرليت الغنية باليورانيوم في البلاد. وهذا الانسحاب الفرنسي من بعض المناطق والبلدان يجرنا للتساؤل حول ما إذا كان يشير إلى نهاية التدخلات العسكرية الاستعمارية الجديدة وهياكل الأرباح التراكمية في المنطقة؟ إن حقيقة الأمر أكثر تعقيدا بكثير، لاسيما وأن هذه الانسحابات الجزئية تأتي في سياق أوسع للتوترات التي عرفها التحالف عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكيا الشمالية، وهي ديناميكية تتطلب تقييما دقيقا.

توجهت بسؤال في أكتوبر الماضي إلى عبد الله الحريف من حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب عن التوترات المتزايدة بين فرنسا والنظام الملكي، لاسيما وأنه في الصيف الماضي شاركت عشر دول في التدريبات العسكرية الأمريكية-الإفريقية تحت مسمى الأسد الإفريقي 2022، التي استضافها المغرب بشكل جزئي، وقد أدت هذه المناورات العسكرية الضخمة وغيرها من المناورات إلى تهميش فرنسا، التي أشارت بشكل صريح إلى انزعاجها من هذه الديناميكية. أخبرني الحريف بأن المغرب “طور بشكل كبير علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة”.

في وقت يتم طرد القوات الفرنسية من المنطقة، يبدو أن القوات الأمريكية والبريطانية أصبحت تحل محلها. أنشأت عام 2017 خمس دول في غرب إفريقيا مبادرة أكرا لمحاربة توسع التهديد الإسلامي في منطقة الساحل، وبعد ذلك بعامين، وبالضبط في 2019، افتتح البلد المستضيف للمبادرة، غانا، قاعدة عسكرية أمريكية في مطاره الدولي تحت مسمى شبكة غرب إفريقيا اللوجستية. أخبرني كويسي برات جونيور، زعيم الحركة الاشتراكية في غانا، أنه “شوهد مئات الجنود الأمريكيين وهو يصلون ويغادرون، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتحدث عن إمكانية مشاركتهم في بعض الأنشطة التنفيذية في غرب إفريقيا الأخرى، وعبر منطقة الساحل بشكل عام”.

يتمثل الجدل القائم في غانا في الوقت الحالي في مشاركة بريطانيا في مبادرة أكرا، التي أعلن عنها البرلمان البريطاني في نونبر/ تشرين الثاني، ونشر قواتها في البلاد والمنطقة بشكل عام. سبق أن أشرنا في ملفنا رقم 42 (يوليوز/ تموز 2021) المعنون بـ “الدفاع عن سيادتنا: القواعد العسكرية الأمريكية في إفريقيا ومستقبل الوحدة الإفريقية”، إلى أنه رغم تبديل الكراسي بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلا أن عسكرة إفريقيا مستمرة.

تلقت صناعات الأسلحة الفرنسية على مدار السنوات القليلة الماضية عديد الضربات المتوالية، ولعل أبرزها تلك التي كانت وراءها المملكة المتحدة والولايات المتحدة حين قامتا بلي ذراع أستراليا قصد فسخ عقد عام 2016 الذي كان يتمحور حول شراء اثنتي عشرة غواصة تعمل بالديزل من مجموعة نافال الفرنسية، ليتم تحويلها بموجب صفقة جديدة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عرفت باسم AUKUS وتضمنت اقتناء أستراليا غواصات نووية من Electric Boat (الولايات المتحدة) وBAE Systems (المملكة المتحدة). في الوقت ذاته، ونتيجة تعاون أكبر بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن الإمداد العسكري للجيش الأوكراني خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، حولت ألمانيا مشترياتها العسكرية من مصنعي الأسلحة الأوروبيين إلى الشركات الأمريكية. على سبيل المثال، أعلنت ألمانيا في آذار/ مارس أنها ستتخلص تدريجيا من الطائرات المقاتلة الأوروبية تورنادو لصالح مقاتلات إف-35 الأمريكية؛ كما أنه مع زيادة العقوبات الأوروبية على روسيا أصبحت فرنسا بعيدة بشكل متزايد عن السوق الروسية، إذ إنه رغم القيود المختلفة التي تم فرضها منذ عام 2014 إلا أن فرنسا واصلت بيعها معدات عسكرية متطورة. ولعل أكبر ضربة تواجهها فرنسا هي الإشارات القادمة من كل من الهند وقطر ومصر، التي تعتبر أكبر ثلاث أسواق لمبيعات الأسلحة الفرنسية، حول أنها قد تتحول إلى الموردين الأمريكيين والروس (أكبر مصدري الأسلحة في العالم).

دفعت تقاليد السياسة الخارجية الديغولية القديمة في فرنسا والمنظور الواقعي للروابط بين أوروبا وروسيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محاولة تسهيل التقارب بين الدول المحاربة الغربية وروسيا على مدار السنوات الثماني الماضية، من خلال صيغة نورماندي. في كتابه الذي خرج للوجود عام 2016 تحت عنوان ثورة، كتب ماكرون أن “إبعاد روسيا عن أوروبا خطأ إستراتيجي عميق”. هذا الميل نحو سياسة خارجية فرنسية مستقلة قد تلاشى الآن، بسبب تغير موازين القوى خلال الحرب في أوكرانيا، وانكسر إلى حد كبير بفعل الضغط الأمريكي لعزل و”إضعاف” روسيا.

استخدمت فرنسا على مدى الأشهر العديدة الماضية المشاعر المتزايدة المعادية لروسيا في الغرب للقول إن خسائرها في إفريقيا ليست نابعة من مغامراتها الاستعمارية الجديدة، بل ناجمة عن “مشروع مفترس” لروسيا في القارة. يصاحب الانحرافات الماكرونية عدم وضوح يخيم على مختلف المدن في جميع أنحاء أوروبا، حيث أدت الأزمة التي ضربت تكلفة المعيشة إلى مظاهرات حاشدة لم تعبر شعاراتها عن فهم واضح لأسباب التضخم المتسارع. ليس هناك ما يشير إلى نهج أوروبي مستقل للحرب في أوكرانيا يمكن أن يخفف العبء على السكان الأوروبيين.

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوائل 2021 عن أن “أمريكا عادت، وعاد معها التحالف عبر الأطلسي”، جاء هذا التصريح بعد عامين من قول ماكرون إن منظمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، نقطة ارتكاز هذا التحالف، كانت تعاني من “الموت الدماغي”. هذا وكان رد ماكرون على تصريح بايدن هو “إلى متى؟”. وكشفت الزيارة التي قام بها ماكرون إلى واشنطن عن طبيعة التوتر القائم بين مطالبة الولايات المتحدة بالتعبئة الأوروبية والحاجة إلى استقلال أوروبا عن متطلبات الأمن القومي الأمريكي. ومن هنا نأتي إلى البديل المطروح لهذه العلاقة – الانضمام إلى التكامل التاريخي بين أوروبا وآسيا (بما في ذلك روسيا وتركيا) – والذي من شأنه أن يوفر مزايا أكبر للمجتمع الأوروبي، ولكن بدلا من ذلك تتم التضحية به لمصالح الولايات المتحدة.

سافر وزير الدفاع المالي، العقيد ساديو كامارا، وقائد القوات الجوية، الجنرال ألو بوي ديارا، العام الماضي، وبالضبط في دجنبر/ كانون الأول، إلى روسيا في عدة مناسبات، حيث ورد أنهما كانا “مهندسي الصفقة” لجلب عدة مئات من المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي. فوجود جنود مجموعة فاغنر في مالي ذريعة لفرنسا لتجاهل المشاعر المعادية للفرنسيين في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى تجنب حقيقة أن تواجدهم العسكري تم تجاوزه واستبداله بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إن الوجود الروسي في القارة الإفريقية ضئيل للغاية (رغم تزايده منذ القمة الروسية الإفريقية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في سوتشي)، لكنه يوفر لباريس أساسا منطقيا ومفيدا كمبرر لتراجع مكانة فرنسا في القارة وفي الواقع في العالم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدفع فيها مالي فرنسا جانبا من أجل تطوير مشروعها الوطني المستقل، ففي عام 1960 حصلت مالي على استقلالها وقاد الرئيس موديبو كيتا مساعي بلاده إلى إرساء السيادة الوطنية والمساهمة في تطوير سياسة الوحدة الإفريقية للقارة، قبل أن يقوم الجنرال موسى تراوري بتنفيذ انقلاب عام 1988 أطاح بحكومة كيتا الاشتراكية. لم تكن الإطاحة بكيتا بعيدا عن السياق العام في المنطقة، إذ كان الانقلاب في مالي جزءا من سلسلة من الانقلابات العسكرية في القارة، شملت على سبيل الذكر كلا من بوروندي (ضد لويس رواجاسور عام 1961) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (ضد باتريس لومومبا عام 1961) وتوغو (ضد سيلفانوس أوليمبيو عام 1963) وغانا ( ضد كوامي نكروما عام 1966).

قال وزير الاتصالات في حكومة كيتا، مامادو البشير غولوجو، في معرض استعادة ذكرى انقلاب عام 1968، إن تراوري لم يكن سوى أداة في خدمة فرنسا والدول الأخرى التي أرادت تخليص إفريقيا من أبنائها الذين تم وضعهم من قبل المستعمر في خانة المتمردين. ورغم أن مالي اضطرت لدفع ثمن تمردها منذ تجارب كيتا الاشتراكية إلا أن شعبها استمر في المقاومة. كتب غولوجو في كتابه “قلبي بركان” (1961): “الشجاعة والقناعة تمنعان الشعب من التراجع مهما حدث”، وأضاف: “العيش هو مغامرة يجب على المرء أن ينخرط فيها دون تردد”.

* نشرت هذه المراسلة في موقع معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي في 01 دجنبر/ كانون الأول 2022.