معهد القارات الثلاث للبحث الاجتماعي/ مدار: 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2025

فيجاي براشاد

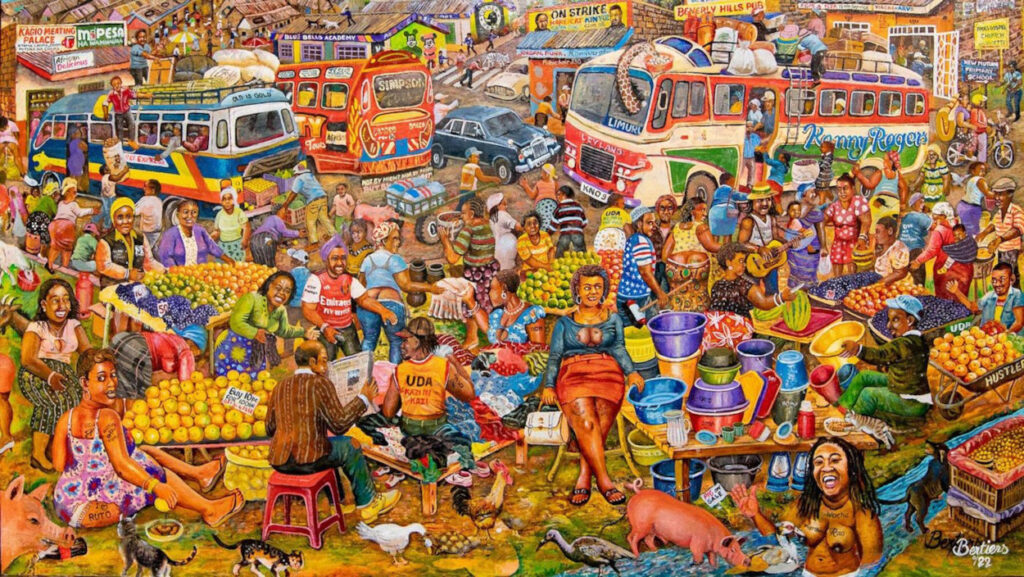

صورة الواجهة: موفيندو بينوي (سريلانكا)، احتجاج بالألوان IV، 2022.

تحمل جدران سانتياغو، تشيلي – المدينة التي أعيش فيها – علامات غرافيتي باهتة من الانتفاضة الاجتماعية (estallido social) عام 2019. بعد سنوات، تواصل هذه الشعارات الانتشار في كل مكان، ومنها “لقد أخذوا منا الكثير حتى أخذوا منا الخوف نفسه” و “إنها ليست 30 بيزو، إنها 30 عامًا”، ويشير كلاها إلى 30 عاماً من التقشف النيوليبرالي المفروض على الشعب التشيلي، بما في ذلك زيادة قدرها 30 بيزو على أسعار تذاكر المترو وتخفيضات عميقة في نظام الأجور الاجتماعية في البلاد.

قاد الانتفاضة طلاب المدارس الثانوية الذين ولدوا بين عامي 2001 (عمر 18) و2005 (عمر 14)، وهم جزء من جيل “زد”. لكن هذا المصطلح، الذي فرضته وسائل الإعلام السائدة على العالم، غالباً ما يخفي التعقيد الاجتماعي والخصوصية الوطنية لمثل هذه الانتفاضات. ومع ذلك، فإن هذا المصطلح، ومفهوم “الجيل”، يستحقان البحث.

لم تكن الاحتجاجات في تشيلي – التي جذبت في النهاية جميع الفئات العمرية وأسقطت الحكومة اليمينية لسيباستيان بينيرا – استثناءََ. فقد قاد الشباب مواليد هذه الحقبة احتجاجات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التعبئة الجماهيرية ضد الاغتصاب الجماعي في دلهي، الهند (2012)؛ وحملة “مسيرة من أجل حياتنا” ضد عنف السلاح في الولايات المتحدة (2018)؛ وحملة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” ضد أزمة المناخ (2018)، التي بادرت بها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ (المولودة في 2003 والتي عذبتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً). أعقب الانتفاضة التشيلية الإضراب الوطني في كولومبيا عام 2021، و”أراغالايا” (النضال) في سريلانكا عام 2022، والهبّة في نيبال في وقت سابق من هذا العام والتي أسفرت عن استقالة حكومة يمين الوسط. في كل من هذه الحالات، ما بدأ كغضب أخلاقي على قضية فردية، تضخم ليتحول إلى نقد لنظام أثبت عجزه عن إعادة إنتاج الحياة للشباب.

طوّر العالم الألماني كارل مانهايم مفهوم الجيل قبل قرن من الزمان في مقالته “المشكلة السوسيولوجية للأجيال” (1928). بالنسبة لمانهايم، لا يُعرَّف الجيل بالحقبة التي وُلدت فيها فئة ما، بل بـ “موقعها الاجتماعي” (soziale Lagerung). من الناحية السياسية، يُنتَج الجيل عندما يمر بتغيرات سريعة ومزلزلة تجعله يعيد الالتقاء بالتقاليد من خلال “حَمَلة ثَقافة” (Kulturträger) جدد – أفراد ومؤسسات تنقل الثقافة – ويصبح قوة فاعلة للتغيير الاجتماعي، وهو ما يختلف كلياً عن الطريقة التي تحولت بها الأجيال إلى تصنيف تسويقي بعد الحرب العالمية الثانية (طفرة المواليد، الجيل “X”، الجيل “Y”، إلخ). رأى مانهايم الأجيال كقوى للتغيير الاجتماعي، بينما حولتها الثقافة النيوليبرالية إلى “مقاطع” في استراتيجياتها التسويقية.

استُخدم مصطلح “جيل زد” في وصف الاحتجاجات التي تحدث من جبال الأنديز إلى جنوب آسيا، حيث نزل الشباب – المحبطون من الإمكانيات المحدودة للترقي الاجتماعي – إلى الشوارع لرفض نظام فاشل. بعض عناصر نظرية مانهايم تنطبق على هذا الوضع. صحيح أن القوى الإمبريالية تتدخل غالباً للتحريض على هذه الاحتجاجات وتشكيلها، لكن من غير الدقيق اعتبار هذه الاحتجاجات مجرد نتاج لتدخل خارجي. هناك عوامل سوسيولوجية داخلية مهمة تتطلب التحليل لفهم “احتجاجات جيل زد” هذه. الكثير منها تحرّكها مجموعة من السيرورات المتداخلة التي تنبثق من السياق الوطني بينما تكون مشروطة بالظرفية الدولية. في هذه المراسلة، نقترح سبع أطروحات للبدء في فهم هذه التطورات وربما توجيهها في اتجاه تقدمي.

الأطروحة الأولى. هناك فورة شبابية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، حيث يبلغ متوسط العمر 25 عامًا، ويجد الناس في هذه المجتمعات الشابة أنفسهم ضحايا لسياسات المديونية والتقشف القاسية، وكوارث المناخ، والحروب الدائمة. في إفريقيا، يبلغ متوسط العمر 19 عامًا – وهو أقل من أي قارة أخرى. في النيجر، يبلغ متوسط العمر 15.3؛ في مالي 15.5؛ وفي كل من أوغندا وأنغولا 16.5، وفي زامبيا 17.5.

الأطروحة الثانية. يعاني الشباب في الجنوب العالمي من الإحباط بسبب البطالة. لقد أضعفت النيوليبرالية قدرة الدولة، ولم تترك سوى القليل من الأدوات لمعالجة هذه المشكلة (مما يؤدي إلى مطالب مثل فتح فرص عمل حكومية، كما في حالة حركة إصلاح الحصص في بنغلاديش). الشباب المتعلم ذو التطلعات الطبقية الوسطى غير قادر على إيجاد عمل مناسب، مما يؤدي إلى بطالة بنيوية أو عدم ملائمة المهارات. هناك العديد من المصطلحات العامية لأنواع الوظائف الهشة المعروضة: في الجزائر، يوجد مصطلح للعاطلين عن العمل مستعار من العربية والفرنسية: أولئك الذين “يستندون إلى الحائط” (حيطيست من الكلمة العربية “حيط”). في التسعينيات، تم توسيع نظام الجامعات وخصخصته، مما يعني أن الأبواب فُتحت – مقابل رسوم – لشرائح كبيرة مما سيصبح “جيل زد”. هؤلاء هم أبناء الطبقات الوسطى والدنيا-الوسطى، وكذلك أبناء الطبقة العاملة وصغار المزارعين الذين تمكنوا من الصعود على السلم الاجتماعي. جيل زد هو الجيل الأكثر تعليماً في التاريخ، ولكنه أيضاً الأكثر مديونية والأكثر معاناة من البطالة. هذا التناقض بين الطموح والهشاشة ينتج سخطاً كبيراً.

الأطروحة الثالثة. لا يريد الشباب الاضطرار إلى الهجرة للحصول على حياة كريمة. في نيبال، هتف المحتجون الشباب ضد الإجبار على الهجرة الاقتصادية: “نريد وظائف في نيبال. لا نريد أن نضطر إلى الهجرة من أجل العمل”. هذا الإكراه على الهجرة يثير الخزي من ثقافة المرء والانفصال عن تاريخ النضالات التي شكلت مجتمعه. هناك ما يقرب من 168 مليون عامل مهاجر في العالم – لو كانوا دولة، لكانوا تاسع أكبر دولة في العالم، بعد بنغلاديش (169 مليونًا) وقبل روسيا (144 مليونًا). من بينهم عمال بناء نيباليون في دول الخليج وعمال زراعيون من الأنديز والمغرب في إسبانيا. يرسلون تحويلات مالية تدعم استهلاك الأسر في بلدانهم؛ وفي كثير من الحالات، يتجاوز إجمالي التحويلات (الذي بلغ 857 مليار دولار في عام 2023) الاستثمار الأجنبي المباشر (كما هو الحال مع المكسيك). التفكك الاجتماعي، والتمييز الطبقي–العرقي في سوق العمل العالمي، وسوء معاملة المهاجرين – بما في ذلك تجاهل مؤهلاتهم التعليمية – يجعل جاذبية الهجرة تقترب من الصفر.

الأطروحة الرابعة. كثفت الشركات الزراعية الكبرى وشركات التعدين هجومها على صغار المزارعين والعمال الزراعيين (وهو ما كان محرك انتفاضة المزارعين في الهند). ينتقل الشباب من هذه الطبقات، بعد أن سئموا من الضائقة الريفية وتجذروا سياسياً بفعل احتجاجات آبائهم التي غالباً ما فشلت، إلى المدن ثم إلى الخارج بحثًا عن وظائف. إنهم يجلبون تجربتهم من الريف إلى المدن وغالبًا ما يكونون المكون الرئيسي في هذه الحركات الاحتجاجية.

الأطروحة الخامسة. بالنسبة لجيل “زد”، قضية تغير المناخ والضائقة البيئية ليست فكرة مجردة، بل هي سبب وشيك للتبلتر (proletarianisation) من خلال النزوح وصدمات الأسعار. يرى سكان المناطق الريفية أن ذوبان الأنهار الجليدية والجفاف والفيضانات تضرب بالضبط حيث تبحث سلاسل التوريد “الخضراء” الإمبريالية عن موارد مثل الليثيوم والكوبالت والطاقة الكهرومائية. إنهم يفهمون أن كارثة المناخ مرتبطة مباشرة بعجزهم عن بناء حاضر، ناهيك عن مستقبل.

الأطروحة السادسة. السياسة المؤسسية القائمة عاجزة عن معالجة إحباطات جيل “زد”. الدساتير لا تعكس الواقع، ويبدو أن السلطات القضائية غير الخاضعة للمساءلة تعيش على كوكب آخر. التفاعلات الرئيسية لهذا الجيل مع الدولة تتم من خلال بيروقراطيين لا يبالون وشرطة معسكرة. الأحزاب السياسية مشلولة بسبب إجماع واشنطن للمديونية والتقشف، والمنظمات غير الحكومية تركز بشكل ضيق على قضايا جزئية بدلاً من النظام بأكمله. لقد استنفدت أحزاب التحرر الوطني القديمة أجندتها إلى حد كبير أو دُمرت أجندتها بالتقشف والديون، مما ترك فراغاً سياسياً في الجنوب العالمي. إن شعار “ليرحلوا جميعاً” هو سياسة تنتهي بالتحول إلى مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي (مثل رئيس بلدية كاتماندو، بالين شاه) الذين لم يشاركوا في السياسة الحزبية ولكنهم غالباً ما يستخدمون منصاتهم للدعوة إلى مناهضة السياسة والتعبير عن سخط الطبقة الوسطى.

الأطروحة السابعة. أدى صعود العمل غير المنظم إلى خلق مجتمع غير منظم، مع عدم وجود أمل في تشكل روابط بين العمال أو العضوية في المنظمات الجماهيرية مثل النقابات العمالية. أدت “أَوبرة” ظروف العمل (uberisation) إلى تشكل حياة غير منظمة، حيث يتم تغريب العامل عن جميع أشكال الترابط. تزداد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة اللا-تنظيم حيث يصبح الإنترنت الوسيط الرئيسي لنقل الأفكار، ليحل محل الأنماط القديمة للتنظيم السياسي. من المغري ولكن غير الدقيق الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي نفسها هي القوة الدافعة وراء هذه الموجة من الاحتجاجات. وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة اتصال أتاحت نشر المشاعر والتكتيكات، لكنها ليست الشرط لهذه المشاعر. من المهم أيضًا ملاحظة أن الإنترنت هو أداة لاستخلاص فائض القيمة – عمال المنصات، أو عمال الأجرة المؤقتة، يتم ضبطهم بواسطة الخوارزميات التي تدفعهم للعمل أكثر مقابل أجر أقل.

تحاول الأطروحات السبع أعلاه تحديد الظروف التي أنتجت انتفاضات جيل “زد” في الجنوب العالمي. كانت هذه الانتفاضات حضرية إلى حد كبير، مع القليل من المؤشرات على أنها جذبت الفلاحين والعمال الريفيين. علاوة على ذلك، نادرًا ما تتناول أجندات هذه الاحتجاجات الأزمات البنيوية طويلة الأمد في البلدان المتخلفة. بصراحة، السياسة النمطية لانتفاضات جيل “زد” تقود إلى امتعاض الطبقة الوسطى. غالبًا ما يتم احتواء هذه الاحتجاجات – كما في بنغلاديش ونيبال – من قبل قوى اجتماعية محافظة تتكلم لغة الأصوات الموجودة في الشوارع بينما تطور أجندة تفيد أصحاب رؤوس الأموال الغربيين. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل هذه الانتفاضات: سيزداد تواترها بسبب العوامل التي حددناها. التحدي الذي يواجه القوى الاشتراكية هو صياغة المطالب الحقيقية لجيل “زد” في برنامج يطالب بحصة أعلى من فائض القيمة الاجتماعي ويستخدم هذا الفائض لتعزيز صافي الاستثمار الثابت وتغيير العلاقات الاجتماعية.